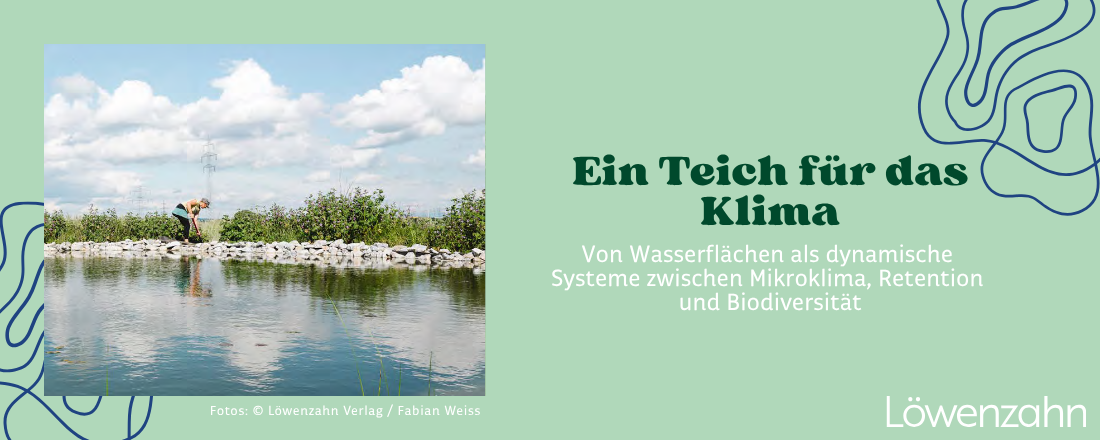

Ein Teich für das Klima: Von Wasserflächen als dynamische Systeme zwischen Mikroklima, Retention und Biodiversität

Ein Teich ist kein Stillgewässer. Er ist Bewegung, Verbindung von Boden, Pflanze und Klima und erfüllt wichtige Funktionen. In Zeiten zunehmender Klimaextreme – Hitze, Starkregen, Dürre – gewinnen Wasserlandschaften im Kleinen wie im Großen an Bedeutung. Nicht als dekoratives Beiwerk, sondern als strategische Systeme zur Kühlung, Retention, Verdunstung, Lebensraumschaffung und Klimaregulierung. Die Permakultur-Praktikerin und Biologin Sigrid Drage widmet in ihrem Buch Mit allen Wassern gewachsen ganze Kapitel diesem unterschätzten Element – und macht klar: Wasserflächen sind gestaltbare Hebel in der Anpassung an den Klimawandel.

Verdunstung als Klimadienstleistung

Ein Teich ist ein Energiewandler. Die Verdunstung, die auf seiner Oberfläche stattfindet, wirkt temperaturregulierend, sowohl lokal als auch in Wechselwirkung mit dem umgebenden Pflanzenbestand. Die dabei freigesetzte latente Verdunstungswärme senkt die Umgebungstemperatur, erhöht die relative Luftfeuchtigkeit und beeinflusst den Wasserhaushalt von Böden und Pflanzen positiv – insbesondere in ausgetrockneten Regionen mit hohem Verdunstungsdefizit.

Wasserflächen unterstützen also nicht nur die Kühlung, sondern bilden durch ihre Verdunstungsleistung eine Voraussetzung für regionale Niederschlagsbildung – ein Vorgang, der in der Fachliteratur als biogeophysikalische Rückkopplung zwischen Vegetation, Bodenfeuchte und Atmosphäre beschrieben wird.

Foto: © Löwenzahn Verlag/Fabian Weiss

Foto: © Löwenzahn Verlag/Fabian Weiss

Retention heißt: Zeit gewinnen

Ein zentraler Begriff in Sigrid Drages Arbeit ist Wasserretention – das Zurückhalten von Wasser in der Landschaft, nicht nur zur unmittelbaren Nutzung, sondern zur Verlangsamung hydrologischer Prozesse. Die Herausforderung: Der Niederschlag wird unregelmäßiger, fällt punktuell in größeren Mengen, während die Aufnahmefähigkeit vieler Flächen – durch Versiegelung, Verdichtung, Vegetationsverlust – kontinuierlich abnimmt.

Ein gut gestalteter Teich ist Teil eines multifunktionalen Retentionssystems: Er nimmt Wasser auf, gibt es verzögert ab oder lässt es versickern. Entscheidend ist dabei nicht seine Größe, sondern seine Integration in ein komplexes Gesamtgefüge – inklusive Geländetopografie, Bewuchsstruktur und Speisung.

Von der Struktur zur Funktion: Anforderungen an klimaaktive Teiche

Sigrid Drage differenziert in ihrem Buch klar zwischen beliebig angelegten Wasserschalen und funktionsfähigen Ökosystemen. Damit ein Teich tatsächlich als klimaaktives Element wirkt, sind folgende Aspekte essenziell:

- Speisung über Regenwasser

Nur wenn der Teich an Dachflächen oder Oberflächenabfluss angeschlossen ist – über natürliche oder gezielte Ableitungen – wird er zu einem dynamischen Bestandteil des lokalen Wasserkreislaufs. Besonders effektiv: die Kombination mit Retentionsdächern oder Swales.

- Standort im Gelände

Entscheidend ist die Topografie: Teiche sollten in Senken liegen, dort, wo Wasser natürlich hinfließt – oder gezielt hingeleitet werden kann. Gleichzeitig darf keine Staunässe im Fundamentbereich von Gebäuden entstehen. Teiche an Höhenlinien (konturparallel) können auch der Hangentschärfung und Erosionskontrolle dienen.

- Ökologische Ufergestaltung

Ein Teich ist kein Pool. Die wichtigsten Zonen – ökologisch wie klimatisch – befinden sich im Übergangsbereich Wasser–Land. Flache Ufer, Schilfstreifen, Totholz, Steine, abgestufte Substrate: Sie schaffen Lebensräume, vermeiden Eutrophierung und sorgen für systemische Stabilität.

- Kein Fischbesatz

Fische stören das ökologische Gleichgewicht kleiner Teiche erheblich – sie wühlen Sedimente auf, fressen Amphibienlarven und fördern Algenbildung. Drage empfiehlt explizit: keine Fische in naturnahen Teichen.

Foto: © Löwenzahn Verlag/Fabian Weiss

Foto: © Löwenzahn Verlag/Fabian Weiss

Teiche als Biodiversitäts-Hotspots

In naturnaher Ausprägung gehören Teiche zu den artenreichsten Strukturelementen der Kulturlandschaft. Ihre ökologische Bedeutung liegt dabei weniger in der Wasserfläche selbst als in der Komplexität der Übergangszonen: Flachufer mit Vegetation, temporär überflutete Randbereiche, Totholz, Schilfstreifen und unterschiedliche Substrate schaffen kleinteilige Mikrohabitate für Amphibien, Insekten, Spinnen, Vögel und Säugetiere. Selbst kleinste Stillgewässer werden schnell zu Reproduktions- und Rückzugsräumen – vorausgesetzt, sie sind störungsarm, frei von Technik und Fischbesatz. Als Trittsteine im Biotopverbund ermöglichen sie wandernden Arten das Überleben in ansonsten monotonen Landschaftsmosaiken. Ihre Rolle im Artenschutz ist damit disproportional zu ihrer Fläche – ein intakter Teich wirkt weit über seine Ufer hinaus.

Teich & Permakultur: Teil eines resilienten Gesamtsystems

In der Permakultur ist der Teich nie Solitär, sondern ein Element in einem funktionalen Beziehungsgeflecht. Er beeinflusst benachbarte Beete, Obstbaumgruppen, Tiergehege oder Wildniszonen. Seine Platzierung folgt den Prinzipien:

- Sektorenanalyse (Wassereintrag, Windrichtung, Sonnenstand)

- Zonenmodell (Nähe zur Nutzung)

- Funktionale Redundanz (mehrere Funktionen pro Element & vice versa)

Gestaltung als Klimastrategie

Ein Teich ist eine mikroklimatische Intervention. In der Kombination mit Humusaufbau, Pflanzenauswahl, Schattenstrukturen und Retentionsdesigns kann er wesentlich zur Anpassungsfähigkeit von Gärten, Höfen, Siedlungen beitragen.

Sigrid Drage zeigt in „Mit allen Wassern gewachsen“ eindrucksvoll: Die Klimakrise verlangt nicht nur politische Maßnahmen und technische Großlösungen – sondern auch konkrete, systemisch gedachte Gestaltung vor der eigenen Haustür. Der Teich ist ein stilles, aber kraftvolles Element in diesem neuen Landschaftsbewusstsein.