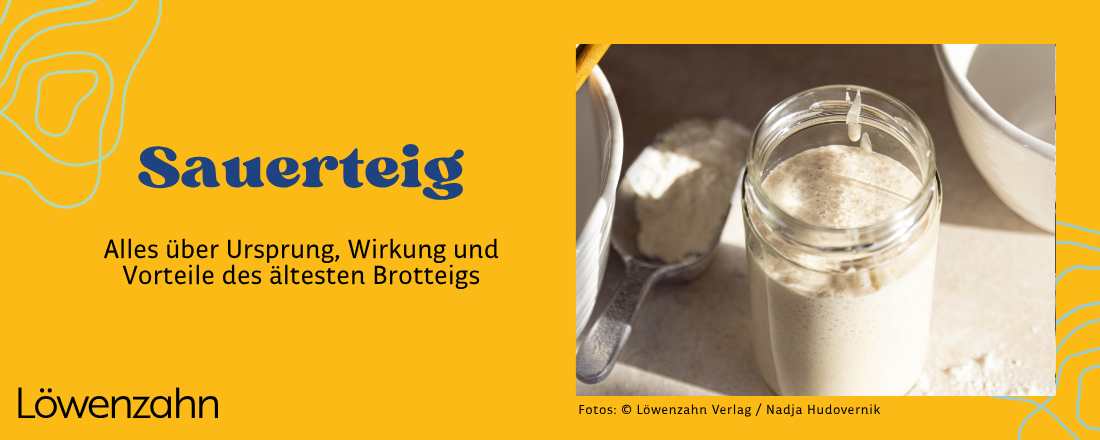

Sauerteig: Alles über Ursprung, Wirkung und Vorteile des ältesten Brotteigs

Wir backen wieder Brot. Mit Hingabe, mit Zeit – und immer öfter mit Sauerteig.

Ob auf Instagram, im Backforum oder im Freundeskreis: Wer einmal einen Sauerteigansatz gepflegt hat, weiß, wie viel mehr darin steckt als nur ein Teig. Es ist ein kleines Mikroben-Universum, das uns Geduld, Intuition und ein Gespür für Prozesse lehrt.

Doch Sauerteig ist kein neuer Trend, sondern eine jahrtausendealte Kulturtechnik, die jetzt, in einer Zeit von schnellem Konsum und langen Zutatenlisten, aktueller ist denn je.

Der Anfang: Wie alles begann – und warum durch Zufall das beste Brot entstand

Wer den Sauerteig genau „erfunden“ hat, lässt sich heute kaum mehr feststellen – und wahrscheinlich ist das auch gar nicht nötig. Wie viele kulinarische Entdeckungen entstand auch Sauerteig vermutlich durch Zufall: Mehl, Wasser, Wärme – und etwas Geduld. Die Mikroorganismen, die für die Gärung verantwortlich sind, waren bereits da: wilde Hefen und Milchsäurebakterien, die in der Luft, im Wasser und auf Getreidekörnern natürlicherweise vorkommen.

Die ältesten Hinweise auf gezielte Sauerteigherstellung stammen aus dem alten Ägypten, wo die klimatischen Bedingungen – warm, trocken, mikrobenreich – ideale Voraussetzungen für spontane Gärung boten. Archäologische Funde zeigen: Schon vor über 5.000 Jahren wurde dort gesäuertes Brot gebacken.

Auch römische Quellen berichten von fermentierten Teigen. Um das Jahr 80 n. Chr. etwa wurde Sauerteig mithilfe von Weizenkleie und mehrtägig gegorenem Traubenmost angesetzt – ein früher Versuch, die Spontansäuerung gezielt zu beeinflussen.

Bis ins 15. Jahrhundert hinein war Sauerteig die einzige Möglichkeit, Teig zu lockern. Die gezielte Verwendung von Bierhefen oder Backhefen aus Brauereien kam erst deutlich später. Davor war das Wissen über Sauerteig kein wissenschaftliches – sondern ein überliefertes, praktisches Erfahrungswissen, das innerhalb von Familien, Dörfern und Backstuben weitergegeben wurde.

Und auch wenn sich die Bäcker*innen der Antike und des Mittelalters vermutlich nicht bewusst mit Mikroben, pH-Wert oder Gärprozessen beschäftigten, entwickelten sie durch tägliche Praxis ein erstaunliches Feingefühl: für den richtigen Zeitpunkt, die passende Temperatur und das „Verhalten“ ihres Teiges.

So entstand aus einem Zufall über Generationen hinweg eine Kulturtechnik, die bis heute überdauert hat – und heute relevanter denn je erscheint.

Sauerteig ist Biochemie – und ein kleines Ökosystem im Glas

Ein Sauerteig besteht im Kern nur aus zwei Zutaten: Mehl und Wasser. Doch in dieser Mischung entfaltet sich ein komplexes mikrobiologisches Zusammenspiel. Wildhefen und Milchsäurebakterien wandeln die Stärke im Mehl in Zucker um, produzieren CO₂, Säuren und Aromen – und machen den Teig locker, haltbar und geschmacklich komplex.

Jeder Sauerteig ist einzigartig – beeinflusst durch:

- die verwendete Mehlsorte

- die Umgebung (Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit, Bakterienflora)

- die Fütterung (Häufigkeit, Mengenverhältnis)

- die Pflege

Ein Sauerteigansatz ist kein fertiges Produkt – sondern ein lebendiger Prozess. Und genau darin liegt sein Reiz.

Was Sauerteig so besonders macht – für Körper, Küche und Klima

Besser verdaulich

- Sauerteig senkt den Phytinsäuregehalt im Getreide, was die Bioverfügbarkeit von Mineralstoffen wie Eisen, Magnesium und Zink erhöht. Viele Menschen empfinden Sauerteigbrot als bekömmlicher – auch, weil die Glutenstruktur teilweise abgebaut wird.

Länger frisch, ganz ohne Zusätze

- Durch die entstehenden Säuren wirkt Sauerteig antimikrobiell und schimmelhemmend – und macht Brot ganz natürlich länger haltbar. Ohne Konservierungsstoffe, ohne Zusatzstoffe.

Bessere Sättigung, stabilerer Blutzucker

- Sauerteigbrot hat einen niedrigeren glykämischen Index als industriell hergestelltes Hefegebäck – das sorgt für ein längeres Sättigungsgefühl und weniger Blutzuckerspitzen.

Weniger Food Waste

- Durch die längere Frischhaltung wird weniger Brot weggeworfen. Zudem lässt sich Sauerteigbrot hervorragend weiterverwerten – z. B. zu Croutons, Brotsalat, Semmelknödeln oder Brotkuchen.

Klimafreundlicher backen

- Wer mit Sauerteig bäckt, kann auf verpackte Hefe, Fertigprodukte und künstliche Hilfsmittel verzichten – und damit Emissionen und Abfall reduzieren. Regionales Getreide, lange Teigführung und Resteverwertung machen Sauerteigbacken auch ökologisch sinnvoll.

Ein Stück Kulturgeschichte – mit Zukunftspotenzial

In vielen Kulturen wurde Sauerteig über Generationen weitergegeben. Es gibt Sauerteige, die angeblich mehrere Hundert Jahre alt sind, mit Namen, Persönlichkeit und eigener Geschichte.

Ein Sauerteigansatz wie ein Familienmitglied:

In der kanadischen Stadt Whitehorse lebt Ione Christensen – und mit ihr ein ganz besonderer Sauerteig. Seit über 120 Jahren wird dieser Ansatz weitergegeben und gepflegt. Ursprünglich stammt er von Iones Urgroßvater (ca. 1897), woher genau, ist unbekannt.

Für sie ist der Sauerteig kein bloßer Teig – sondern ein kulinarisches Haustier, das regelmäßig gefüttert und gehegt werden will.

(Quelle: Stern – Die Geschichte eines Sauerteigs, der seit 120 Jahren wie ein Haustier gepflegt wird)

In Zeiten, in denen wir nach Regionalität, Handwerk und Ursprünglichkeit suchen, ist Sauerteig eine Brücke: zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Mensch und Mikrobiom, zwischen Wissen und Intuition.

Gerade in urbanen Gärten, gemeinschaftlichen Küchen oder Selbstversorgerhaushalten wird Sauerteig wiederentdeckt – nicht nur als Nahrungsquelle, sondern als Ritual, als Identität.

Sauerteig ist mehr als ein Teig. Er ist ein Stück Selbstermächtigung.

Sauerteig ist keine Mode – sondern eine Haltung

Er steht für Zeit statt Tempo, für Qualität statt Convenience, für Verbundenheit statt Vereinzelung.

Sauerteig ist nicht immer perfekt, nicht immer planbar – aber genau deshalb so wertvoll.

Und: Er ist für alle da.

Egal ob du mit einem Marmeladenglas im WG-Kühlschrank startest oder ein ganzes Roggenbrot für deine Großfamilie bäckst – Sauerteig passt sich an. Und wächst mit dir mit.