Die Tage werden länger, am Morgen begrüßt uns schon munteres Vogelgezwitscher und die ersten Frühlingsboten strecken ihre Köpfchen aus der Erde. Schneeglöckchen läuten den Frühling ein, Krokus, Hasel und Weide blühen. Nichts wie raus in die Natur und den Garten auf den Saisonstart vorbereiten!

Im Garten ist immer etwas los und nicht nur für die Planung der Beete und Fruchtfolgen ist jetzt der ideale Zeitpunkt gekommen. Anfang März kann man im Freien schon richtig zur Tat schreiten.

Wer sich in den wärmeren Jahreszeiten mit einem duftenden, farbenfrohem Blütenmeer belohnen will, trifft in seinem Schnittblumen-Garten Anfang März die ersten Vorbereitungen zum Pflanzen und Säen. Einzelne Farbtupfer und widerstandsfähige Frühblüher hält die Natur auch zu dieser kargen Saison schon für uns bereit: Schneeglöckchen, Weide und Krokusse erblühen, der Frühlingsputz trägt Früchte und bringt bereits ab Anfang März reichlich Ernte ein.

Für alle Blumenfreund*innen, die es schon in den Fingern juckt und die es kaum erwarten können, sich in ein neues Gartenjahr zu stürzen: Mit diesen 4 Schritten aus Margrit De Colles Buch “Bio-Schnittblumen aus dem eigenen Garten” hast du den Überblick und startest organisiert in eine gelungene neue Gartensaison!

• Samen sortierst du am besten nach Aussaattermin und Kulturtechnik, zum Beispiel Direktsaat, oder Samen für den Anbau unter Glas.

• Putzen und Vorbereiten von Werkzeug und der Aussaatschalen steht am Programm.

• Du kannst bereits mit dem ersten Aussäen von einjährigen Kulturen im Glashaus oder auf der Fensterbank beginnen.

• In deinem Schnittblumen-Garten schneidest du als erstes die verdorrten Stiele der Stauden sowie trockene Gräser zurück. Wenn die Erde nicht mehr an deinen Stiefeln klebt, kannst du anfangen, die Beete der überwinterten Kulturen zu jäten.

Eine schützende Mulchdecke aus Laub, Stroh, Grasschnitt oder anderem organischem Material verbessert die Bodenbeschaffenheit, setzt ihm Nährstoffe zu, unterdrückt das Unkraut und schützt den Boden vor Austrocknung. Sobald sich die Erde etwas erwärmt hat, kannst du die ersten Schichten Mulch etwa fünf Zentimeter hoch aufbringen.

Viele Zweige kannst du ab Jänner und Februar schneiden und zuhause gut verfrühen. Im warmen Wohnzimmer erstrahlen die Forsythien in einem satten Sonnengelb.

Frische Obstzweige, wie Kirsche, Quitte und Pflaume, blühen hell und verbreiten erste Frühlingsgefühle.

Unser Tipp: Palmkatzerl solltest du früh genug ernten, bevor die Frühlingssonne sie zum Blühen bringt!

Getrocknete und lebendige Schönheit: Schneerosen sind die ersten Schnittblumen, die du ab Februar ernten kannst. Mit Anfang März beginnt die Zeit der ersten Zwiebelblumen: Schneeglöckchen und Narzissen entspringen dem Frühlingsboden. Die Frühblüher lassen sich hervorragend mit trockenen Gräsern oder Heu kombinieren.

Die frühe Ernte des Februars kann man auch wunderbar kreativ verarbeiten. Einfache und frische Frühlingskränze aus Palmkatzerln und Moos bieten sich zum Beispiel an: Die Materialien werden zu Büscheln gefasst und mit feinem Draht rundum an einen Metallring gebunden.

Mehr Inspiration, Pläne und Anleitungen, die deinen Biogarten in ein buntes, duftendes Blütenmeer verwandeln, gibt es in „Bio-Schnittblumen aus dem eigenen Garten“ von Margrit de Colle! Hier findest du alle nützlichen Tipps zum Anbauen, Ernten und Dekorieren deiner Schnittblumen.

Kräuter sind unglaubliche Tausendsassa. In der Küche führen sie zu Geschmacksexplosionen. Spannst du neben ihnen deine Hängematte auf, bekommst du eine Aromatherapie beim Tagträumen. Und gleichzeitig stecken sie voll geballter Wirkstoffe. Mit ein klein wenig Know-how kannst du die grünen Powerpakete ganz einfach für dich und deine Gesundheit nutzen. Wir zeigen dir, wie du die 10 besten Heilkräuter in deinem Garten selber anbauen kannst und wie sie wirken.

Damit die krautigen Heilpflanzen gern bei dir zuhause einziehen wollen, gilt es, ein paar Dinge zu beachten. Wenn du folgende Punkte berücksichtigst, kann beim Anbauen der Heilpflanzen aber nicht allzu viel schiefgehen.

Heilkräuter wachsen nur dann richtig gut, wenn sie sich an ihrem Platz wohlfühlen. Wenn du in deinem Garten Heilkräuter anbauen willst, ist es daher wichtig, zunächst ihren ursprünglichen Lebensraum genau zu inspizieren. Ist es dort eher sonnig oder schattig, trocken oder feucht? Je besser du diesen ursprünglichen Zustand im Garten nachbauen kannst, desto üppiger wird dein Kräutlein gedeihen.

Mit Standortwahl und in weiterer Folge Erde, Dünger und Co. dafür sorgen, dass sich alle Kräuter möglichst heimisch fühlen.

Die meisten Kräuter brauchen bei Weitem nicht so viele Nährstoffe wie zum Beispiel Gemüsepflanzen. Dennoch solltest du, wenn du Heilkräuter anbauen willst, darauf achten, sie mit dem passenden Angebot an Nährstoffen zu versorgen. Einen wichtigen Indikator für die Düngermenge liefern die Kräuter dabei selbst: Alle Kräuter mit kleinen, harten Blättern (wie Thymian) wachsen nährstoffarm am besten. Kräuter mit einer üppigen, grünen Blattmasse brauchen hingegen ab und zu eine Düngergabe.

Ähnlich wie mit dem Düngen ist es auch mit dem Gießen deiner Heilkräuter. Kräuter mit weichen, großen Blättern brauchen mehr Wasser als Pflanzen mit behaarten, kleineren Blättern. Im Sommer ist es am besten, wenn du täglich nach deinen Kräuterfreunden schaust und prüfst, ob sie Wasser benötigen oder nicht.

Heilkräuter anbauen ist gar nicht schwer: Denn viele Kräuter können unkompliziert direkt im Beet ausgesät werden. Die Aussaat ist in manchen Fällen die beste Methode, um dir Heilkräuter in deinen Garten zu holen. Das gilt vor allem für Wildkräuter. Wenn deren Samen reif sind, kullern sie aus den dürren Blüten oder Schoten. Du kannst sie einsammeln, trocknen und im Herbst oder Frühling aussäen.

Viele Kräuter lassen sich auch über Stecklinge vermehren. Dazu schneidest du einen jungen, kräftigen Trieb ab, entfernst alle Blätter bis auf 2–3 der obersten und steckst den Trieb in Stecklingserde.

Bei manchen Kräutern genügt ein Teilstück einer Wurzel, die du ca. 5 cm tief in die Erde legst, und eine neue Pflanze entsteht.

Alternativ dazu kannst du natürlich von gängigen Heilkräutern auch Jungpflanzen in der Bio-Gärtnerei kaufen.

Manche der wilden Heilkräuter lassen sich auch in Töpfen ziehen. Du kannst sie dir damit ganz easy auf deinen Balkon oder deine Terrasse holen.

Am besten eignen sich ausdauernde Wildkräuter mit einem Wurzelsystem, das nicht allzu viel Platz beansprucht. Die Töpfe oder Blumenkisten sollten dennoch eine Mindesttiefe von 20 Zentimetern haben, damit sich Wurzeln und Blätter gut entfalten können.

Folgende Heilkräuter aus der Natur kannst du bei dir am Balkon in Töpfen gut sprießen lassen:

Weniger anspruchsvoll sind ihre gezähmten Kollegen. Fast alle der „kultivierten“ Heilkräuter gedeihen auch im Topf gut.

Willst du Heilkräuter anbauen, eignen sich folgende 10 Kräutlein besonders gut. Wir zeigen dir, welchen Standort sie besonders gerne mögen und wie du sie anpflanzen kannst. Außerdem erfährst du, welche Wirkung in Salbei, Frauenmantel, Giersch & Co. steckt.

Wenn du erkältet bist, sind Thymian und Quendel deine erste Wahl. Gegurgelt oder getrunken helfen sie dir vor allem bei Erkrankungen der oberen Atemwege und hartnäckigem Husten. Außerdem sind sie wahre Spezialisten in Sachen Verdauung, sowohl bei Völlegefühl als auch bei krampfartigen Beschwerden. Und bei allgemeiner Schwäche verleihen dir Thymian und Quendel wieder frischen Schwung.

Aufgrund ihres mediterranen Ursprungs wachsen Thymian und Quendel am besten an einem vollsonnigen, geschützten, nährstoffarmen und kalkreichen Standort. Quendel findest du also meist an Böschungen und auf sandigem Untergrund, mageren Wiesen und auf Felsen.

Thymian im Garten braucht bis Mitte September einen kräftigen Rückschnitt, um im nächsten Jahr wieder gut auszutreiben. So kannst du auch gleich größere Mengen für den Winter trocknen. Im Frühling versorgst du die Pflanze am besten mit ein bisschen reifem Kompost oder Bio-Dünger.

Die Heilkräfte des Salbeis werden in Europa seit dem Mittelalter sehr geschätzt. Die ätherischen Öle des Salbeis wirken antibakteriell und fungizid. Salbei-Tee kannst du daher zum Beispiel bei entzündetem Zahnfleisch oder Entzündungen im Hals- und Rachenraum gurgeln. Salbeiblätter können auch mit anderen Kräutertees oder mit grünem Tee gemischt werden.

Salbei braucht einen nährstoffarmen Standort, um gut zu gedeihen. Wenn du gleich mehrere Stöcke setzen willst, lass dazwischen 40–50 cm Platz. Salbei ist frostfest, überwintert unkompliziert und wächst auch in trockenen Sommern ohne Bewässerung. Am einfachsten ist es, Pflanzen zu kaufen. Du kannst Salbei aber auch aus Samen ziehen. Damit die Pflanzen älter als 3–4 Jahre werden, müssen sie jährlich (am besten Ende August oder im Frühjahr) stark geschnitten werden.

Die Ringelblume ist eine vielseitige Heilerin. Bei Schnitt- und Schürfwunden tut eine Ringelblumensalbe gute Dienste, da sie das Schließen der Wunde und das Wachstum neuer Zellen beschleunigt. Sie kann auch bei rauer Haut und zur Baby- und Altenpflege eingesetzt werden.

Die Ringelblume stellt keine hohen Anforderungen an den Boden und wächst auch in höheren Lagen gut. Die Pflanzen mögen gern einen humosen, gut mit Wasser versorgten Boden. Sie lassen sich also ganz einfach als Heilkräuter anbauen. Am besten säst du sie direkt im April oder Mai 1 cm tief in ein feinkrümelig vorbereitetes Beet. Ringelblumen wachsen auch gut im Topf.

Der Frauenmantel gilt gemeinhin als typisches „Frauenkraut“. In der Frauenheilkunde ist er ein verlässlicher Begleiter, wie beispielsweise bei unregelmäßiger Menstruation, während der Schwangerschaft, nach der Geburt oder in den Wechseljahren. Frauenmantel kann aber auch zur Wund- und Narbenpflege wunderbar eingesetzt werden.

Der Frauenmantel kommt sowohl auf kalkhaltigen als auch auf kalkarmen Böden gut zurecht.

Die Wurzel kannst du im Frühling oder im Herbst ausgraben und dann an einem passenden Platz in deinem Garten einpflanzen.

Du kannst Frauenmantel aber auch einfach aussäen, das funktioniert auch gut in Töpfen.

Wenn du Heilkräuter anbauen willst, darf der Beifuß nicht fehlen: Er ist ein würziger, wärmender Kraftspender. Er regt die Verdauung an, hilft bei verdorbenem Magen und Durchfall. Gemeinsam mit Honig stillt ein Tee aus Beifuß Husten. Als Badezusatz oder Zusatz zu Salben verhilft er müden Beinen zu neuem Schwung.

Der Beifuß liebt warme und sonnige Standorte. Er kommt mit Trockenheit gut zurecht.

Ab Ende September kannst du Beifuß-Samen (reife Samen sind bräunlich) ernten. Du findest ihn häufig entlang von Wegen und Ufern.

Im Frühjahr säst du die Samen dann aus und bedeckst sie nur mit ganz wenig Erde (Beifuß ist ein Lichtkeimer). Wenn der Standort passt, entsteht mit der Zeit eine üppige Beifuß-Staude.

Frische Giersch-Blätter gelten bei vielen als wahres Superfood. Sie regen den Stoffwechsel an, reinigen den Magen und den Darm. Giersch ist außerdem ein altes Hilfsmittel bei Gelenkbeschwerden. Dazu kann ein Teeaufguss äußerlich und innerlich angewendet werden. Ein frisches, zerknülltes Blatt kühlt Insektenstiche.

Lies hier, wie du Giersch erkennen kannst!

Der Giersch ist, wenn er im Garten wächst, ein hartnäckiger Gast. Er wächst an verschiedensten halbschattigen Standorten. Wenn du Giersch in deinem Garten anpflanzen möchtest, säst du zeitig im Frühjahr Samen aus und bedeckst sie nur mit wenig Erde. Ab August des Vorjahres kannst du die reifen Samen ernten. Giersch findest du in Wäldern, an Waldrändern, an Ufern, in Gärten und Parks.

Der Holunderstrauch ist Hausapotheke und Nahrungsspender in einem. Tatsächlich ist jeder einzelne Teil dieser Pflanze heilkräftig. Holunderblättertee ist blutreinigend, harnfördernd und leicht schweißtreibend. Die Blüten, ebenfalls schweißtreibend, unterstützen sehr gut in der Erkältungszeit, wenn Grippe, Husten oder Schnupfen die Runde machen. Und die Beeren sind ein wahrer Gesundheitsboost und im Winter als Mus oder Saft eine natürliche Vitaminbombe.

Der Schwarze Holunder gedeiht besonders gut an nährstoffreichen und hellen Standorten. Am einfachsten kann er durch Stecklinge vermehrt werden. Dazu schneidest du im Sommer 10 cm lange Stücke von frischen, teilverholzten Ästen, auf denen mindestens 3 Blattknospen sitzen. Die Blätter am unteren Teil des Hölzchens entfernst du und steckst den Ast ca. 6 cm tief in einen mit Erde gefüllten Topf. Im nächsten Jahr kannst du ihn an der gewünschten Stelle aussetzen.

Löwenzahn ist ein rundum gesundes Wildgemüse. Löwenzahnblätter übertreffen den Eisengehalt von Spinat um ein Vielfaches. Außerdem sind sie reich an Provitamin A und schneiden dabei besser ab als die Karotte. Löwenzahn verbessert zudem den Stoffwechsel und hilft dem Körper, sich von Giftstoffen zu reinigen.

Der Löwenzahn gehört zu den Heilkräutern, die sich super einfach anbauen lassen: Denn er wächst im Grunde überall. Seine Vermehrung erfolgt über Samen oder die Wurzeln. Die Wurzelteilung ist allerdings effektiver. Dafür gräbst du die Wurzeln im Frühling oder Herbst aus, schneidest sie in 2 cm große Stücke und pflanzt sie in ein Beet.

Der Löwenzahn ist ein wahres Wunderkraut! Warum? Er bringt Pepp in jede Küche und Hausapotheke!

Die Schafgarbe gehört in der Volksheilkunde zu den Frauenheilkräutern. Sie reguliert die Periode, ist krampflindernd und stärkt die inneren Schleimhäute. Sie ist aber auch ein Bauchweh- und Hustenkraut, zum Beispiel, wenn du sie als Tee mit Honig trinkst. Als Salbe findet sie Verwendung bei Hautunreinheiten und Flechten.

Die Schafgarbe wächst am liebsten an nährstoffreichen, gut entwässerten, sonnigen Standorten. Wenn du diese weiß blühenden Heilkräuter bei dir anbauen möchtest, erntest du ab Oktober die reifen Samen und säst sie im darauffolgenden Frühjahr an einer passenden Stelle aus und drückst sie nur leicht in die Erde. Da die Schafgarbe nicht sehr tief wurzelt, kannst du sie auch im Topf anbauen.

Spitzwegerich ist sozusagen dein grünes Pflaster. Bei Insektenstichen, kleinen Schnitt- und Schürfwunden oder Sonnenbrand verschafft er schnell Linderung. Dazu pflückst du ein sauberes Blatt, zerquetschst es und legst es auf die Wunde.

Als Energiespender und Halsschmeichler wirkt ein Tee aus frischen oder getrockneten Blättern. Bei Halsentzündungen kannst du den Tee auch gurgeln.

Du kannst aus Spitzwegerich aber auch wohltuende Salben mixen.

Am besten vermehrst du Spitzwegerich über Samen, die ab August reif sind, und darauf warten, gesammelt zu werden. Die Samen streust du dann zeitig im Frühjahr auf offenen Boden und drückst sie leicht in die Erde.

Wie du siehst, sind die Heilkräuter aus der Natur wahre Wunderwuzzis. Sie helfen dir in allen Lebensbereichen, locken nebenbei viele Insekten an, duften, blühen und machen deinen Garten zu einer natürlichen Apotheke. Wenn du noch mehr darüber wissen willst, wie sich Heilkräuter anbauen lassen und wie du sie am besten einsetzt, dann schau doch in Deine fabelhaften Kräuter, Gesunde Wildkräuter aus meinem Garten und Kräuter richtig anbauen für haufenweise Infos und Tipps. Und dann kann es auch schon losgehen mit dem Anlegen eines Kräutergartens!

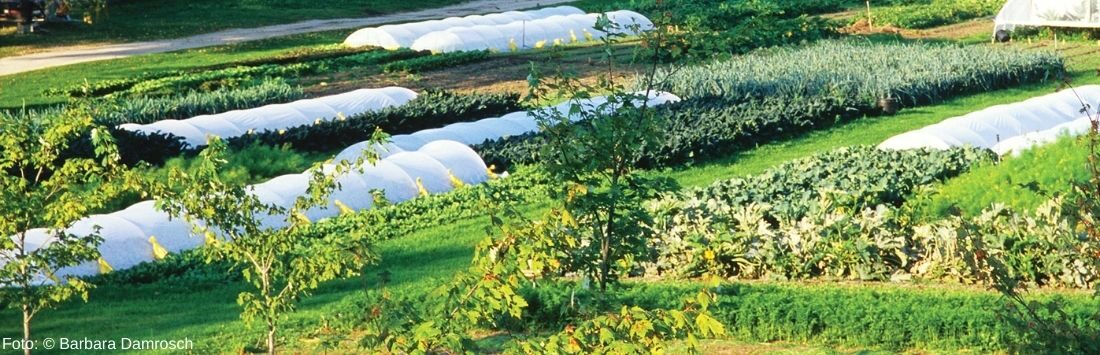

Träumst du dich an frostigen Tagen auch liebend gerne an warme Orte? Verständlich! Deinem Gemüse geht es ähnlich … Denn auch Kohlrabi und Radieschen mögen kuschlig-warme Temperaturen. Und die bescherst du ihnen mit einem Folientunnel. In diesem Beitrag zeigen wir dir, wie du fürs Beet und Hochbeet einen Folientunnel bauen kannst und welche Gemüse sich darunter besonders wohlfühlen.

Du willst noch lange in den Winter hinein ernten oder im Frühjahr besonders früh mit dem Setzen deiner Pflanzenbabys beginnen? Kannst du haben, und zwar mit einem Folientunnel im Garten! Diese unschlagbaren Vorteile eines selbstgebauten Folientunnels erwärmen deinem Gemüse und dir das Herz an kalten Tagen:

Ein Folientunnel …

Vorteile gegenüber Frühbeetkästen: Im Folientunnel finden auch höher wachsende Pflanzen genügend Platz und können sich hervorragend entfalten.

Du siehst: Ein Folientunnel kann dich und dein Gemüse super glücklich machen. Denn damit holst du das ganze Jahr knackfrisches Gemüse aus deinem Garten – herrlich!

Wenn du einen Folientunnel selber bauen willst, brauchst du dafür gar nicht viele Utensilien – nimm Folgendes zur Hand und es kann gleich losgehen:

Gartenvlies oder Gewächshausfolie? Beides! Verwende zuerst ein Gartenvlies und ziehe ab Ende November/Anfang Dezember die Folie über den Tunnel. So kannst du dein Gemüse besser vor Schneelast und zu viel Niederschlag schützen. Wichtig dabei: die Folie straff spannen.

Good to know: Je nach Größe deines Beets müssen Vlies, Folie und die Stangen natürlich unterschiedlich groß sein. Tipp von Wintergemüse-Experte Wolfgang Palme: Verwende für ein 1,20 m breites Beet 3,5 m lange Stäbe und eine Abdeckung mit einer Breite von 3 m. Die Länge der Abdeckung machst du von der Länge deines Beets abhängig – aber nicht zu knapp bemessen.

Wintergemüse hat’s zwar unglaublich drauf und lässt sich auch von Minusgraden nicht abschrecken. Aber indem du deinen Pflänzchen einen Folientunnel baust, schützt du sie vor zu viel Schnee und Niederschlag. Und du erleichterst deinen Jungpflanzen im Frühjahr das Wachstum … klingt fabelhaft, oder?

So, genug geredet! Dein Gemüse wartet schon auf wohlige Wärme! Du hast alle Materialien beisammen? Dann befolge einfach diese Anleitung, um deinen Folientunnel zu bauen.

So geht’s:

Ab wann kannst du einen Folientunnel bauen? Stell’ ihn idealerweise ab Oktober über deinen Pflanzen auf. Wie oben schon erwähnt: Verwende zuerst ein Gartenvlies und spanne die Folie am besten ab Ende November über den Tunnel. Ab März kannst du sie dann wieder entfernen und verstauen.

Good to know: Denke daran, deinen Pflänzchen regelmäßig frische Luft zu gönnen, indem du die Folie seitlich hochziehst. So beugst du Pilzkrankheiten vor. Wenn es dir zu aufwändig ist, Tag und Nacht stets auf- und abzulüften, lässt du die Folie am besten ein Stück weit offen. Besser etwas kühler als zu feucht.

Nicht nur die Pflänzchen im Beet mögen’s warm – auch dein Hochbeet-Gemüse freut sich auf ein Dach über dem Kopf. Du fragst dich: Einen Folientunnel für ein Hochbeet bauen? Wir sagen: Das funktioniert supergut! Wie dir das bei einem Hochbeet aus Holz gelingt, erfährst du hier:

Du brauchst:

So geht’s:

Good to know: Im Frühling kannst du den Folientunnel leicht wieder abbauen und die Löcher verschließen – am besten mit kleinen Dübeln oder Holzstiften.

Und was tun bei einem Hochbeet, das nicht aus Holz ist?

Tipp: Besteht dein Hochbeet aus einem anderen Material als Holz, schraube rostfreie Ösen an die oberen Innenkanten des Beets. Deine Stäbe kannst du nun in die Ösen stecken und sie so festmachen.

Im Folientunnel hat es dein Gemüse im Winter und Frühjahr zwar angenehm warm, im Sommer hingegen kann es schnell viel zu heiß werden. Beachte daher folgende Tipps, wenn du den Folientunnel im Frühling nicht abbaust, sondern das ganze Jahr nützen willst:

Beachte: Egal, ob im Winter oder im Sommer – denke unbedingt daran, regelmäßig zu lüften, damit sich keine Pilzkrankheiten bilden.

Bevor du einen Folientunnel baust, überlege dir, welche Gemüse du bereits in deinem Beet hast bzw. welche du anpflanzen willst. Hier findest du eine Auswahl an Gemüsen, die sich sehr über ein Dach über dem Kopf freuen, und die Zeitpunkte, ab wann du dem jeweiligen Gemüse einen Folientunnel bauen kannst:

| Gemüse | Folientunnel im Herbst ab: | Folientunnel im Frühjahr ab: |

| Feldsalat | September | Februar |

| Kohlrabi | Ende Oktober | Februar |

| Radieschen | Ende September (bereits nach der Aussaat) | Februar |

| Jungzwiebeln | Ende Oktober | – |

| Chinakohl | Sobald herbstliche Niederschläge das Beet zu sehr vernässen könnten | – |

| Winterspinat | September und Oktober | – |

| Karotte | – | Februar |

| Lauch | September | März |

Unter einem Folientunnel herrschen zwar schon herrliche Temperaturen, aber du kannst es deinem Gemüse noch ein bisschen gemütlicher machen, und zwar mit einer selbstgebauten Naturheizung. Vor allem, wenn es im März und April noch friert oder schneit, sorgst du mit dieser Wärmequelle dafür, dass deine Pflänzchen prächtig gedeihen.

So geht’s:

Good to know: Nach 8–10 Tagen entsteht durch den Zersetzungsprozess eine Wärme von 18–20 °C. Ideal also, wenn du im Frühjahr möglichst früh Samen aussäen oder vorgezogene Pflanzenbabys setzen willst.

Das ganze Jahr knackfrisches Gemüse ernten und setzen? Das geht, und zwar mit einem Folientunnel! Willst du dir einen Folientunnel bauen, brauchst du auch gar nicht viele Materialien. Du kannst ihn super easy auf- und wieder abbauen und er ist eine kostengünstige Möglichkeit, um dein Gemüse im Beet oder Hochbeet vor Frost und Schnee zu schützen.

Schau in unsere Bücher – dort findest du nämlich haufenweise Tipps und Kniffe, wie du dein Lieblingsgemüse sicher über den Winter bringst. So kannst du dich das ganze Jahr an seinem unglaublichen Geschmack erfreuen!

Voller Genuss direkt aus der Natur – Kaum jemand beachtet sie, dabei sind sie allgegenwärtig und oft sogar direkt vor unserer Haustür zu finden: essbare Wildpflanzen! Das größte Kapital ist nicht nur ihr Gesundheitsnutzen (der wird frei Haus mitgeliefert), sondern ihr unvergleichlicher Geschmack. Bei der Verarbeitung der gesammelten Kräuter und Blüten, Früchte, Wurzeln und Pilze gilt daher alle Aufmerksamkeit der Bewahrung dieses Geschmackes.

Diese Wildpflanzen werden im Herbst geerntet:

Resistent gegen Trockenheit wie keine andere Obstart, knallorange Vitamin-C-Bombe, reich an Spurenelementen – das sind die Schlagworte, die Sanddorn in aller Kürze am besten charakterisieren!

Sanddorn reift je nach Sorte, Standort und Jahr zwischen Ende August und Mitte Oktober. Die Beeren sollen geerntet werden, sobald sie reif sind.

Der sehr ausdauernde Sanddornstrauch wächst auf bis zu 5.000 m Seehöhe. Er gedeiht am besten auf Sand- und Kiesböden, wächst an Ufern, in Auen und heute auch an Straßenrändern, wo er häufig ausgepflanzt wird. Sanddorn tritt in Massen auf. Der Erntezeitpunkt ist wichtig, weil Sanddorn am Stock zu gären beginnt. Kurz davor sollte er geerntet werden. Am besten die Beeren angreifen, sie sollen dabei nicht sofort aufplatzen. Die leuchtend orangen Sanddornfrüchte sind wegen der vielen Dornen schwer zu ernten. Am einfachsten geht es so: Kleinere Sanddornzweige vorsichtig abschneiden. In einen großen Plastiksack gehüllt über Nacht in den Tiefkühler legen. Am nächsten Tag die Beeren über einem ausgebreiteten Tuch oder aufgeschnittenen Sack abklopfen, dabei fallen Beeren und Dornen ab. Die Beeren müssen jetzt nur mehr aussortiert werden. Sanddornfrüchte sind sehr saftig und haben einen intensiven, säuerlichen Eigengeschmack. Sanddorn wird immer gegart.

Am besten gleich frisch verarbeiten! Hier unser Rezepttipp:

Zutaten

(Püree aus Sanddorn)

Zutaten für ca. 4 Gläser à 250 ml

Lagerung & Haltbarkeit: Das Coulis kann sofort verwendet werden. An einem kühlen, dunklen Ort (Speisekammer oder Keller reicht) ist es mindestens 1 Jahr haltbar.

Tipp: Sanddorncoulis eignet sich für Desserts mit Äpfeln, Birnen, Quitten, für Eis und Sorbet. Es passt wunderbar zu Grießschmarren, Liwanzen, zu Wildgeflügel und zu diversen Vorspeisen.

Wollt ihr noch mehr über die Vielfalt heimischer Wildpflanzen erfahren? In unseren Gärten, Wiesen und Wäldern wachsen wahre Aroma-Wunder, die nur darauf warten, für ihren Einsatz in der Küche entdeckt zu werden! Mit dem Buch “So schmecken Wildpflanzen. 144 Rezepte vom Meister der Aromen” von Meinrad Neunkirchner und Katharina Seiser seid ihr bestens mit allen nützlichen Infos und köstlichen Rezeptideen ausgestattet.

Du liebst es, dem Obst und Gemüse in deinem Garten beim Wachsen zuzusehen? Deine Beete sind jedes Jahr wieder randvoll gefüllt? Die Ernte fällt so üppig aus, dass du gar nicht weißt, wohin mit all den leckeren Lebensmitteln? Dann ist das die Lösung: Einkochen! Koch deine frisch geernteten Gartenschätze ein und füll deine Vorratskammer auf. Welches Obst und Gemüse du wie haltbarmachen kannst, welche Behälter dafür am geeignetsten sind und vor allem: wie genau das Einkochen funktioniert – das alles erfährst du hier!

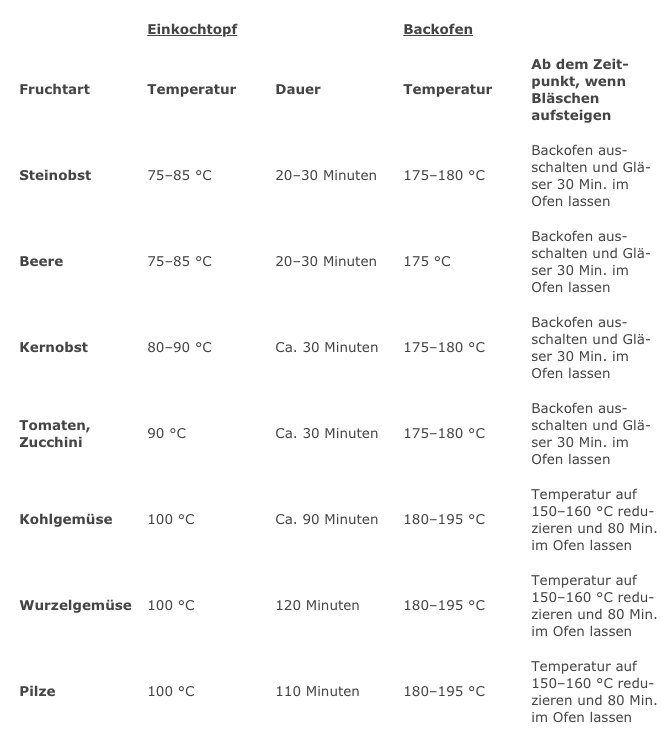

Für das Einkochen von Lebensmitteln gibt es zwei Varianten: entweder im Einkochtopf oder im Backrohr. Eingekocht wird bei Temperaturen von 75–120 °C. Beim Einkochen wird, anders als beim Heißabfüllen, das Einkochgut bereits vorher in Gläser oder Flaschen abgefüllt und dann erhitzt. Durch die Hitze werden die Mikroorganismen abgetötet. Beim späteren Abkühlen des Einkochgutes bildet sich im Gefäß ein Vakuum, das den Deckel am Glas festsaugt und luftdicht verschließt.

Du fragst dich sicher, warum nicht alle Lebensmittel einfach hoch und lange erhitzt werden können? Die Hitze verändert Geschmack und Aroma deiner Nahrungsmittel. Das Einkochen passiert bei geringerer Hitze und hat dadurch den Vorteil, dass die Mineral- und Ballaststoffe komplett erhalten bleiben. Auch der Vitaminverlust liegt nur bei 10–60 Prozent (je nach Gemüse oder Obst).

Irgendwie klingt alles ähnlich und doch ist es nicht dasselbe. Je nachdem, was du gern haltbarmachen möchtest und in welcher Form du es gerne hättest, macht es einen großen Unterschied, ob du einkochst, einlegst oder heiß abfüllst.

Entdecke hier weitere tolle Möglichkeiten, deine Lebensmittel haltbar zu machen.

Grundsätzlich kannst du mit dieser Technik fast alles haltbarmachen, was dein Selbstversorgerherz begehrt und dein Garten hergibt. Am besten eignet sich natürlich Obst und Gemüse zum Einkochen, aber auch Fleisch einkochen ist möglich. Wir verraten dir, welche Lebensmittelgruppen du so ganz einfach verarbeiten kannst.

Hier sind Genauigkeit und Sauberkeit extrem wichtig. Nach dem Erhitzen sind die Produkte soweit keimfrei gemacht, dass diese dann für mehrere Monate haltbar sind. Aber nur, wenn du ein paar Punkte beachtest:

Jetzt geht’s los! Ran an den Kochtopf, wir zeigen dir mit unserer ausführlichen Schritt-für-Schritt-Einkoch-Anleitung, wie du die Geschmäcker von Obst und Gemüse ganz leicht selber konservieren kannst.

Das Einkochgut dicht in saubere Gläser bzw. Flaschen füllen. Früchte bzw. Fruchtstücke sollten mit Flüssigkeit (z. B. Saft) bedeckt sein. Ideale Behälter sind Gläser mit Bügelverschluss plus Gummiring, Gläser mit Glasdeckel, Gummiring plus Verschlussklammern (Weck- bzw. Rexgläser) oder Twist-off-Gläser.

Die Behälter dürfen nicht randvoll gefüllt werden, oben sollten mindestens 2–3 cm frei bleiben. Das ist wichtig, weil die eingefüllte Flüssigkeit aufkocht. Falls es zu voll ist, wird Fruchtmus oder Saft aus dem Glas gedrückt, was die Gläser verschmutzt, unappetitlich aussieht und vor allem auch die Haltbarkeit beeinträchtigen kann.

Die Gläser bzw. Flaschen verschließen und in den Einkochtopf stellen, ohne dass sie sich berühren.

So viel Wasser in den Topf gießen, dass die Gläser maximal zu 3/4 im Wasser stehen.

Temperaturen und Einkochzeiten hängen vom Einkochgut ab – du findest die Infos dazu weiter unten. Die Einkochdauer beginnt erst dann, wenn die geforderte Temperatur erreicht ist.

Nach der angegebenen Einkochdauer den Topf vorsichtig von der heißen Platte ziehen und die Gläser bzw. Flaschen mit einer Zange herausnehmen und auf ein feuchtes Tuch oder auf ein Holzbrett stellen. Mit einer Decke zudecken, damit die Gläser langsam auskühlen können und nicht durch zu rasche Temperaturunterschiede zerspringen.

Wenn die Gläser richtig kalt sind, kontrollieren, ob die Deckel fest sitzen. Twist-off-Deckel müssen leicht nach unten gewölbt sein. Das Einziehen des Schraubdeckels macht beim Einkochen bzw. Abkühlen ein ploppendes Geräusch.

Die Gläser beschriften (Inhalt und Abfülldatum).

Kühl und dunkel lagern. Eingekochtes ist bis zu einem Jahr und länger haltbar. Sollte während der Lagerzeit der Deckel aufgehen oder sich der Schraubdeckel nach oben wölben, den Inhalt unbedingt entsorgen und nicht verzehren.

Die einen sind schnell durch, die anderen brauchen’s etwas länger warm: Mit dieser Tabelle findest du die richtige Einkoch-Temperatur für deine Lebensmittel.

Du hast keinen Einkochtopf zuhause? Das ist ganz egal, denn wir zeigen dir, wie du im Handumdrehen deine Gartenschätze auch im Backrohr einkochen kannst. Das ist ganz leicht, benötigt etwas mehr Wärme, aber erzielt denselben Effekt. Also: Volles Rohr voraus! Wir zeigen dir, wie’s geht:

Grundsätzlich halten eingekochte Lebensmittel bis zu einem Jahr oder sogar länger. Manchmal kann es aber sein, dass deine Schätze aus irgendwelchen Gründen nicht mehr genießbar sind. Dann solltest du das Produkt zur Gänze entsorgen. Wir verraten dir, wie du erkennst, ob deine Köstlichkeiten auch wirklich noch schmecken:

Wenn deine Beete wieder einmal überquellen und du nicht mehr weißt, wohin mit all den leuchtend-orangen Karotten oder den frischen Zucchini, dann probier’s doch mal mit Einkochen. Das Schöne daran: Du kannst den Geschmack des Sommers das ganze Jahr über genießen. So musst du auch in der kalten Jahreszeit nicht auf knackigen Spargel verzichten, hol dir Urlaubsfeeling in die Küche und genieß die fruchtigen Tomaten oder knalligen Rote Rüben-Salat.

Lass dich inspirieren! In diesen Büchern erfährst du, wie du deine Lebensmittel haltbar machen kannst:

Du hast heuer eine besonders tolle Tomatensorte angepflanzt? Dann sichere dir ihr Saatgut auch für nächstes Jahr! Denn Tomatensamen gewinnen geht ziemlich einfach und macht extrem Spaß! Wie’s gelingt, erfährst du in unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung. Davor klären wir, warum es überhaupt sinnvoll ist, eigenes Saatgut zu gewinnen und wie du die richtigen Pflänzchen für dein Vorhaben auswählst. Außerdem findest du Tipps für die Aufbewahrung deiner Samenschätze.

Gleich die gute Nachricht: Saatgut aus Tomaten gewinnen klappt ziemlich einfach! Du brauchst dafür gar nicht viel Zubehör und Tomatenpflanzen bilden schon im ersten Jahr Samen. Entdecke noch weitere tolle Vorteile:

Der Lebenszyklus deiner Tomaten beginnt und endet mit dem Samenkorn. Wenn du deine Tomaten also pflanzt, erntest, ihre Samen gewinnst und sie wieder säst, kannst du das Leben deiner Tomatenpflanzen in all ihren Stadien live miterleben. Wunderbar, oder?

Deine Tomätchen wachsen prächtig auf deinem Balkon? Und die im Garten haben eine knallige Farbe? Super! Suche dir die buntesten und schönsten aus und gewinne ihr Saatgut! Der Vorteil: Diese Pflanzen haben sich bereits super an ihre Umgebung gewöhnt. So wirst du bei der nächsten Aussaat richtig viel Freude mit ihnen haben.

In jeder Tomate steckt viel mehr Saatgut, als du im kommenden Jahr anbauen kannst. Du sicherst dir also genügend Tomatensamen für die nächsten Gartenjahre. Und: Dein gewonnenes Saatgut kannst du wunderbar mit deinem Nachbar teilen oder an deine Freundin verschenken.

Wenn du deine Tomatensamen selbst gewinnst, machst du dich ein Stückchen unabhängiger. Du bestimmst, welche Pflänzchen du vermehren willst und musst nicht genau das konsumieren, was gerade angeboten wird.

Die Früchte, aus denen du Tomatensamen gewinnen willst, wählst du bereits an der Pflanze aus. Noch besser ist es, wenn du die Pflanze von klein auf beobachtest. So kannst du ihre Wachstumseigenschaften besser beurteilen. Und du weißt genau, was auf dich zukommt.

Was gefällt dir an einer Pflanze so gut, dass du genau diese Tomaten vermehren willst? An folgenden Kriterien kannst du dich orientieren:

Die Tomatenpflanze …

Die Tomatenfrüchte …

Hybridsorten, oder F1-Hybride, sind „Einmalsorten“ und Nachkommen von verschiedenen Kreuzungen. Willst du sie vermehren, bilden sie nur unfruchtbare Sorten oder sie spalten sich in verschiedene Formen auf: Die Sorte als solche ist nicht beständig. Das Saatgut dieser Sorten kannst du also nicht sinnvoll weiter vermehren, du musst es jährlich neu kaufen.

Willst du aber Tomatensamen gewinnen, die du vermehren kannst, brauchst du samenfeste Sorten. Diese Sorten geben ihre Eigenschaften an ihre Nachkommen weiter. Die „Tomatenkinder“ ähneln also ihren Eltern. Einem Samenkorn siehst du aber nicht an, ob es samenfest oder ein Hybridsaatgut ist. Hast du deine Tomatenpflanze z.B. aus biologischer Züchtung, kannst du davon ausgehen, dass die Sorte samenfest ist.

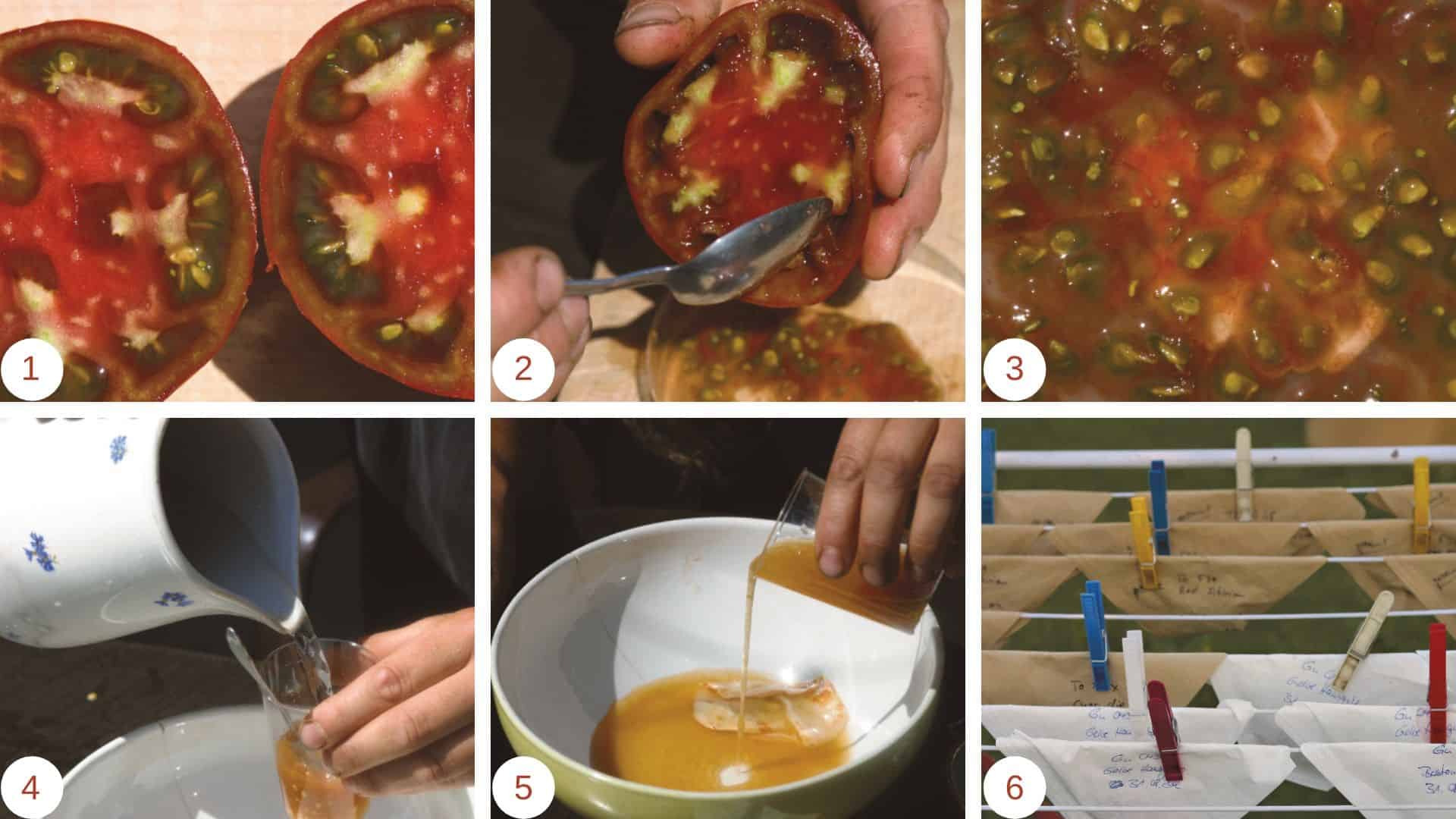

Du hast deine Pflanzen lange genug beobachtet, deine Lieblingstomate ausgewählt und weißt, dass sie samenfest ist. Dann steht der Samengewinnung nichts mehr im Weg! In dieser Anleitung erfährst du, wie du die Tomatensamen gewinnen kannst. Davor verraten wir dir aber, welche Utensilien du benötigst.

Schritt 1: Schneide eine Frucht auf und entnimm mit einem Löffel die Samen, die noch vom Fruchtfleisch umhüllt sind.

Schritt 2: Gib die Samen mit dem Fruchtfleisch in ein Glas mit etwas Wasser, das du mit Frischhaltefolie abdeckst und an einen warmen Ort stellst (optimal sind 23–30 °C). Bei diesem Vorgang wird die keimhemmende Schicht, die das Samenkorn umgibt, von Pilzen abgebaut.

Schritt 3: Nach 1-2 Tagen löst sich die Ummantelung, das kannst du gut mit den Fingern ertasten. Die Samenkörner fühlen sich dann nicht mehr glitschig, sondern eher rau an. Die Keimschutzschicht ist auch dann abgebaut, wenn die Samen zu Boden sinken und das Fruchtfleisch sich im oberen Teil des Glases sammelt.

Schritt 4: Gieße die vergorene Brühe mit Wasser auf und warte bis die Samen zu Boden gesunken sind.

Schritt 5: Gieße dann das Fruchtfleisch und die Samen ab. Spüle die Samen erneut mit Wasser ab und gieße anschließend das Wasser weg. Wiederhole diesen Vorgang so oft, bis das Wasser klar bleibt. Reinige die Samen dann im Sieb mit einem scharfen Wasserstrahl.

Schritt 6: Gib die Samen portionsweise in einen Kaffeefilter, beschrifte sie und lass sie an einem luftigen und warmen Ort trocknen. Nach zwei bis drei Tagen sollten die Samen trocken sein.

Nun sind die Samen trocken und warten darauf, verstaut zu werden. Beachte folgende Punkte und du kannst dich lange an deinem Saatgut erfreuen:

Tipp: Säe nie das gesamte Saatgut einer Sorte aus, sondern behalte von deinem Saatgut eine Originalsaatgut-Probe. Das kann dir dabei helfen, eine Sorte zu identifizieren, wenn es z.B. zu einer Verwechslung gekommen ist. Und wenn die Ernte einmal komplett ausfällt, verlierst du so nicht die Sorte.

Reife Tomaten, Gläser, Löffel, Kaffeefilter und ein bisschen Zeit – mehr brauchst du also nicht, um Tomatensamen ernten zu können. Probier’s gleich aus und erfreu dich auch im nächsten Jahr an deinen Lieblingstomaten!

Hat’s dich so richtig gepackt und du willst schon fast deine eigene Samengärtnerei eröffnen? Dann schau in unsere Bücher! Dort erfährst du, wie du Paprika, Kartoffeln, Kürbis und andere Gemüsesorten vermehren, anpflanzen und dich an ihnen erfreuen kannst:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen